la Recherche

Henry Peach Robinson, Beached Margent of the Sea, 1870, épreuve

à l’albumine, 25,7 × 38,1 cm. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

La photographie

au XIXe siècle

L’Institut Diane de Selliers soutient la recherche autour des débuts de la photographie, de 1826 jusqu’à la fin du XIXe siècle. L’objectif de cette étude est de valoriser cette période charnière de l’histoire de l’art où se croisent innovations techniques, découvertes scientifiques et ambitions esthétiques, de manière à mieux comprendre les enjeux de ces premières décennies tant fascinantes que novatrices.

C’est dans cette perspective que l’équipe de l’Institut a soutenu une recherche iconographique en finançant notamment la constitution d’une base de données d’œuvres photographiques. Cette mission a été confiée à Jean Vergès, diplômé d’études en histoire de l’art à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

La photographie naît officiellement le 19 août 1839, jour où Louis Daguerre présente le daguerréotype devant les Académies des Sciences et des Beaux-Arts. Mais cette date cache une histoire bien plus complexe et foisonnante, qui débute avec les travaux pionniers de Nicéphore Niépce. Celui-ci réalise entre 1826 et 1827 ce que l’on considère comme le premier cliché photographique connu. Son invention, imparfaite mais visionnaire, ouvre la voie à une révolution dans la manière de représenter le réel.

Daguerre, poursuivant les recherches après la mort de Niépce en 1833, parvient à perfectionner le procédé et le daguerréotype devient une invention d’État, de plus en plus diffusée et acclamée. Dans le même temps, d’autres expérimentateurs comme William Henry Fox Talbot ou les promoteurs du collodion humide en Angleterre, développent des techniques concurrentes : la photographie commence donc à sortir du milieu purement scientifique pour devenir un véritable synonyme de modernité qui montre la quête de réalisme mais aussi la volonté croissante de faire reconnaître la photographie comme un art à part entière.

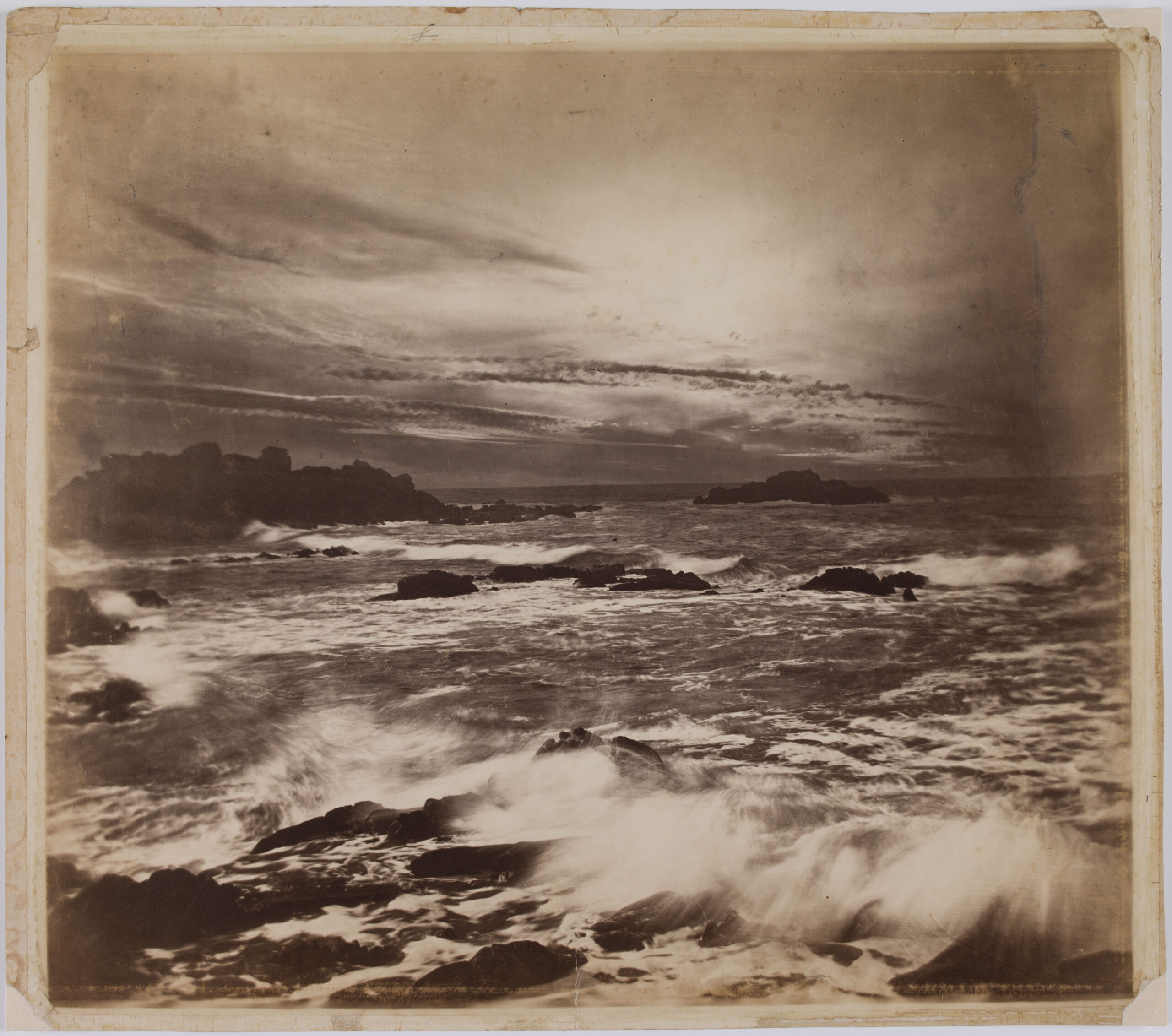

Gustave Le Gray, La Vague, 1856-1860, épreuve à l’albumine, 39 x 45 cm. Maison de Victor Hugo – Hauteville House, Guernesey

Ce désir de reconnaissance artistique s’affirme pleinement dans les années 1880, avec l’émergence du pictorialisme. En réaction à la photographie instantanée rendue possible par les avancées technologiques, des figures comme Peter Henry Emerson en Angleterre ou Alfred Stieglitz aux États-Unis revendiquent une pratique photographique sensible, influencée par le naturalisme, l’impressionnisme ou encore le symbolisme, tout en rejetant la froide objectivité technique.

Le soutien de l’Institut Diane de Selliers à ces recherches iconographiques ne se limite pas à une valorisation historique, mais s’inscrit dans une réflexion plus large sur les liens entre image, technique et regard artistique. En accompagnant des études sur les origines de la photographie, l’Institut contribue à restituer toute la richesse visuelle et culturelle d’un médium en constante redéfinition.

Comme d’autres piliers de son époque, Victor Hugo est profondément passionné de photographie. Il s’émerveille de ces images « peintes par le soleil » et nourrit même un temps l’idée d’illustrer ses Contemplations par la photographie. Grâce à l’accord de partenariat entre l’Institut Diane de Selliers et les Éditions Diane de Selliers, Les Contemplations de Victor Hugo – poèmes choisis illustrés par les débuts de la photographie accomplissent le projet artistique que Victor Hugo rêvait de réaliser et seront publiée en octobre 2025 chez cet éditeur.